-

2025年7月7日【特集 グラングリーン大阪⑥(最終回)】グラングリーン大阪の設備設計思想<後編>

ー先導的な環境技術を発展、普及させ、ゼロエネルギー社会の実現へー

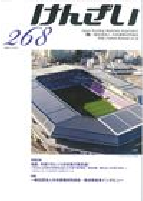

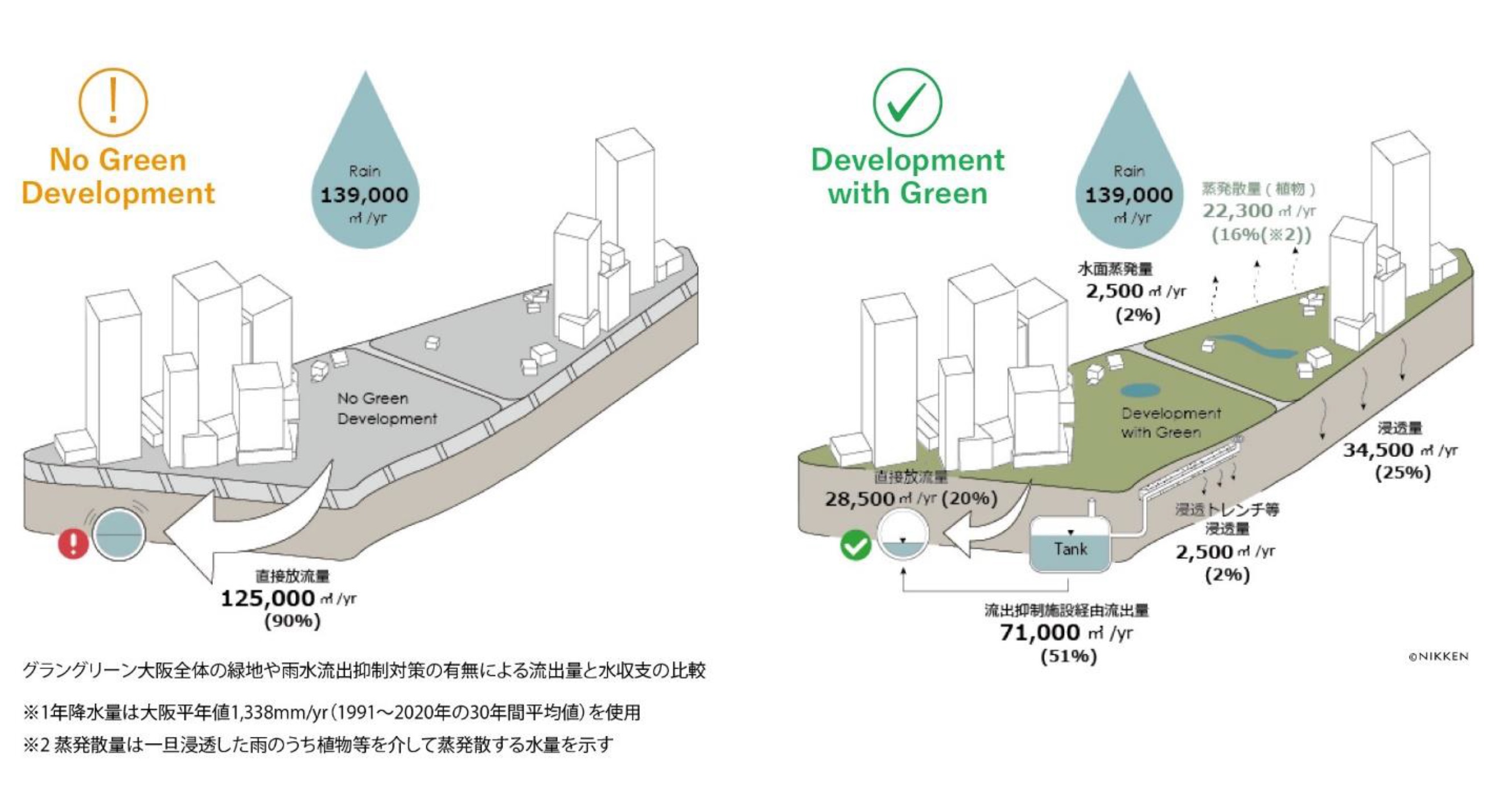

雨水流出の抑制効果に関する図解 大阪駅前で進められてきた新しいまちづくりプロジェクト、うめきた2期の「グラングリーン大阪」。

2024年に一部エリアで先行まちびらきが行われ、25年3月に南館がグランドオープンし、多くの人々でにぎわっています。

本特集では「グラングリーン大阪」の中でも特に、中核機能施設「JAM BASE」、ランドスケープ構想、設備設計思想の3テーマにわたり、各事業をご担当された方々にインタビューし、コンセプトマインドや具体的取り組みについてうかがいました。

第6回(最終回)はグラングリーン大阪の「設備設計思想」の後編です。環境や防災などの先導的技術に込めた思いをうかがいました。焼却エネルギーを削減するバイオガス発電

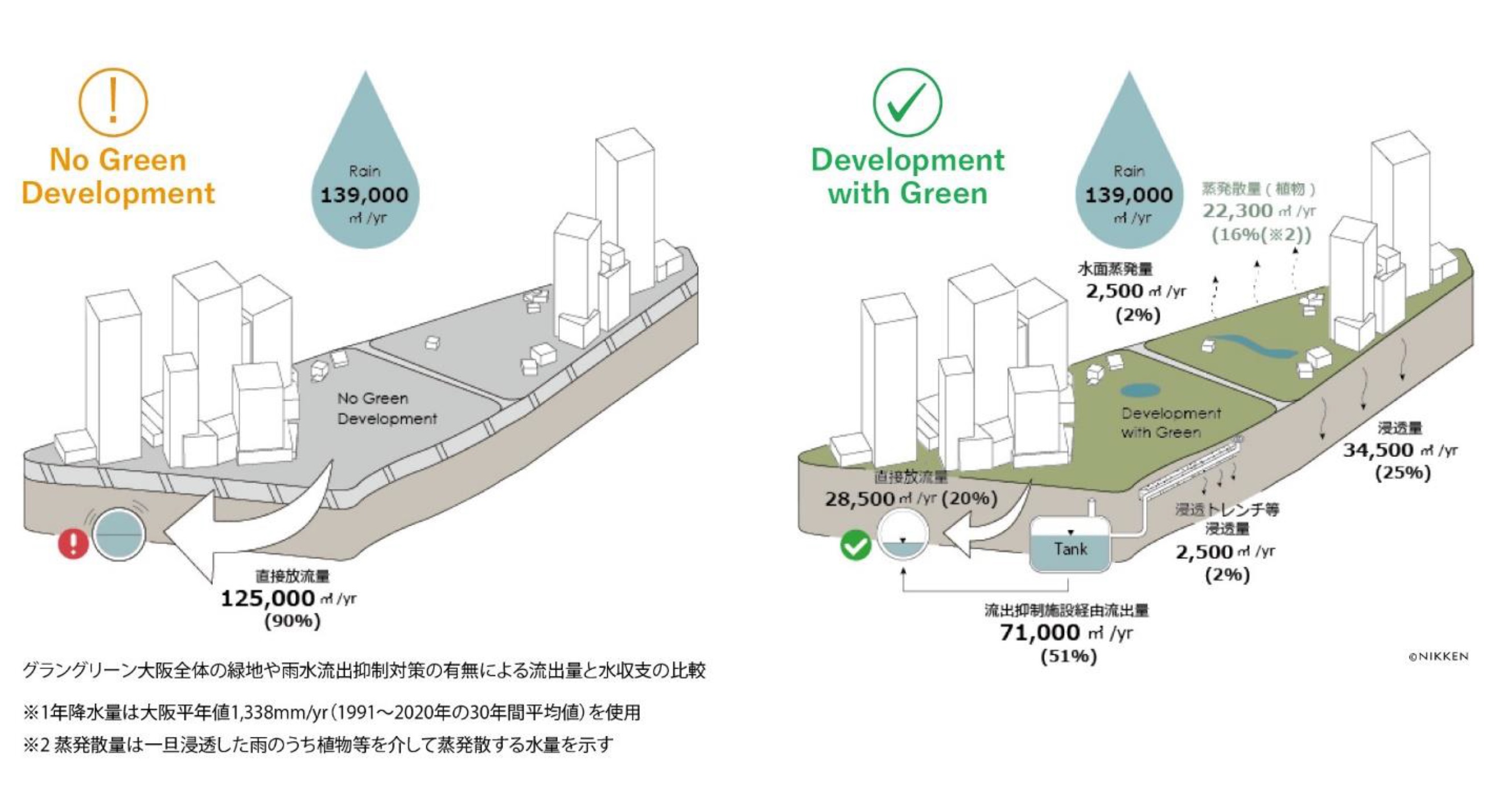

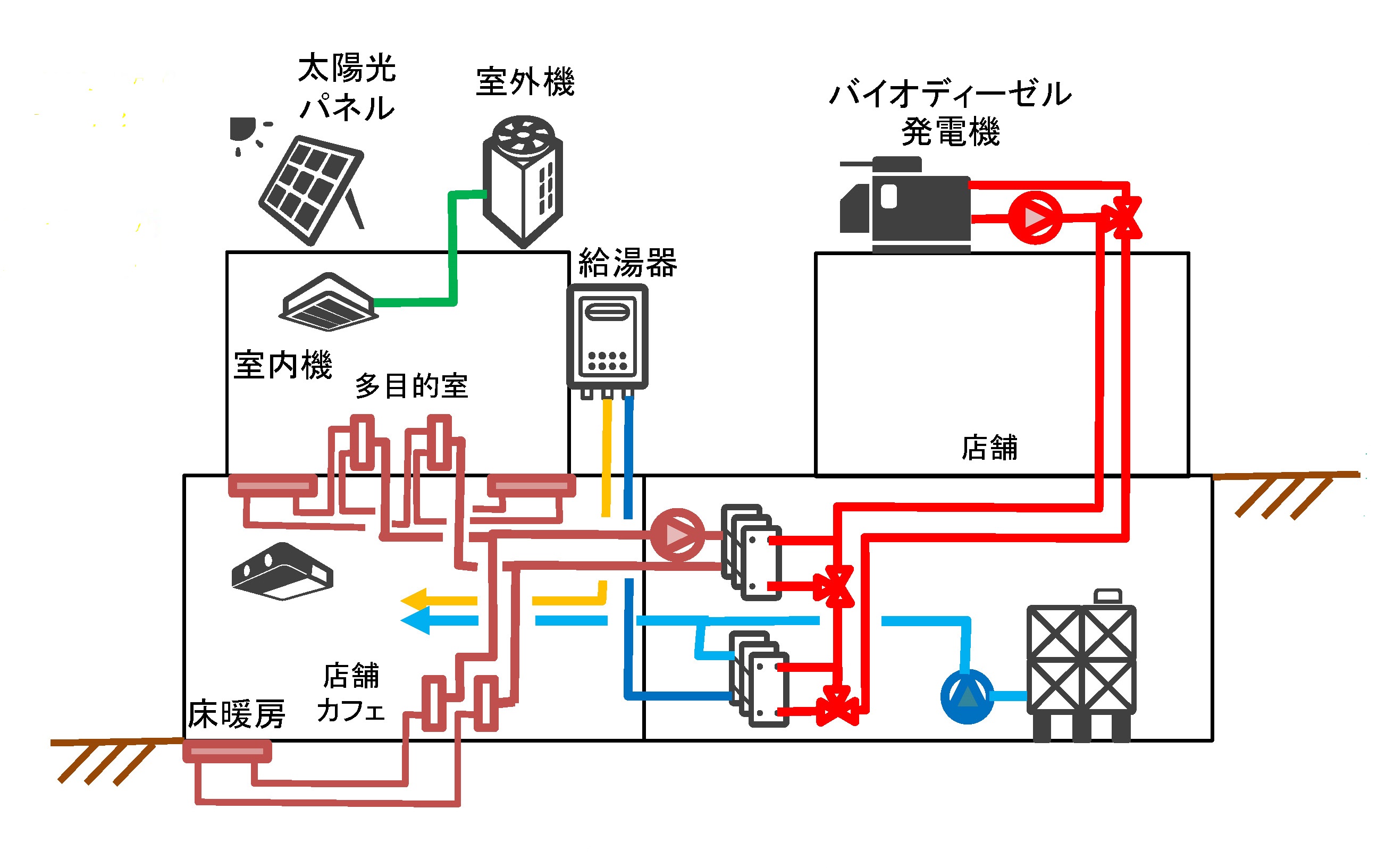

グラングリーン大阪では、最新技術を組み合わせてまち全体で環境負荷低減を図るという観点だけではなく、地域連携や地域環境負荷削減の観点も取り入れています。南側の街区で導入されているバイオガス発電システムは、建物内や街区内での資源循環を促す技術です。

株式会社三菱地所設計関西支店ユニットリーダー/副支店長の脇野剛史さんはこう説明します。

「商業施設から出る生ごみは、焼却場への運搬にガソリンが使用される上、焼却場で燃やされますので、エネルギー消費源となります。だから外に出さずに建物の中で処理しようというのがもともとの考え方。そして建物内の処理にエネルギーを使わないようにするため、バクテリアを使ったメタン発酵によって食品くずを消失させる手法をとっています。結果として生ごみにガソリンも焼却エネルギーも使わずに済みます。メタン発酵の副産物として生成したメタンガスは、コージェネレーションによって発電や熱変換が可能となり、さらにその熱でバクテリアも育てられる。つまり発電もできる上に焼却に要するエネルギーも不要となるわけです」。

建物や街区で発生した生ごみの処理を内部で完結し、再生可能エネルギーを創出する……ここではすでにサーキュラーエコノミーが形成されているといえるでしょう。施設や街区を超え、これを地域という範囲で応用できれば、素晴らしい地域連携が実現することになります。

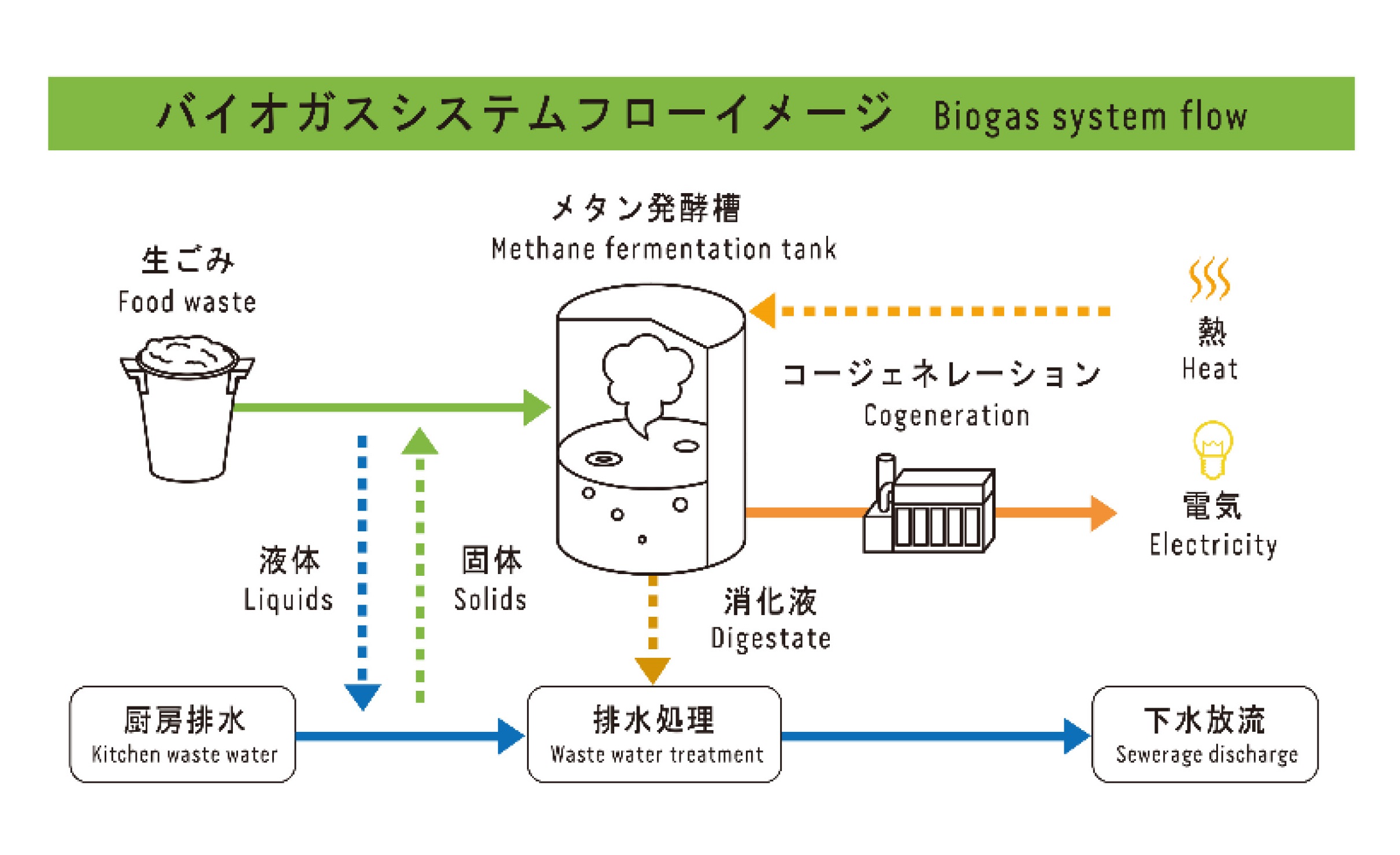

「今回実装したバイオガス発電の設備は、事業者JVの一員である竹中工務店が『あべのハルカス』に導入された技術を踏襲したものです。バイオガス発電はいわば生ごみの“地産地消”にもなっていると言えるわけですが、この先バイオガス発電がさまざまな地域の施設に普及されていくためには、設備が建物の中にコンパクトに収まることが求められます。そこで今回のプロジェクトで、規模の小さな施設にも展開できるよう小型化へのアプローチを進めました。結果、あべのハルカス型と比べて、特に高さを約半分に抑えることに成功しました。これも一つの成果だったと考えておりまして、この技術発展が今後の普及の追い風になってくれるのではないかと思います」(脇野さん)。

バイオガスシステムの仕組み

改良されてコンパクトになったメタン発酵槽 まち全体で雨量を調節し、雨水流出を大幅カット

うめきた公園は広域避難場所としての機能を持つ防災公園に位置付けられています。そこで安心・安全やレジリエンス強化のための設備設計についてもうかがいました。

「大雨が降ると、雨水の排水が追い付かずに下水道やマンホールから水があふれだす『内水氾濫』が起こることがあります。その際建物内に水が浸入しないように、北館・南館共に標高値1.3mまでの防潮板を備えています。しかし防潮板で防ぎきれない大氾濫や津波が発生したときは、たとえ浸水しても重要機能が守られるよう、防災センター、電気室などは必ず2階以上に設置するルールを敷いています」と株式会社日建設計 設計グループ・ダイレクターの岡隆裕さんが言います。

まち全体で内水氾濫を抑制するために、雨水の貯留施設や浸透トレンチ(雨水を下へ浸透させるための資材)、砕石貯留槽などの雨水流出抑制施設が設けられました。

「雨水貯留槽は基本的に建物内ですが、うめきた公園にも丘の内部に埋め込むような形で配置しています。地下水位が高いためできるだけ丘の上部で機能させようと考えて、浸透トレンチの位置も考慮しました。地上部分では、砕石貯留層という資材を用いて、芝が根を張れる機能を維持したままで地下に水をため込む工夫をしています。もしここが全てアスファルトとコンクリートで開発されていたら、雨水の約9割は直接放流されますが、雨水貯留槽に一度ため込んでから外に流すことで、半分程度は調整できるようになっています」と説明するのは、株式会社日建設計都市デザイングループ・ランドスケープ設計部長の小松良朗さん。

このように雨水流出抑制施設や資材などを組み合わせて、雨水流出ピーク時の66.4%をカットできるように設計されています。

「十数年前、この近辺で浸水被害が出るほどの大雨が降ったのですが、そのときと同等量の雨が降ったとしても浸水しないよう、雨水流出抑制施設をしっかり機能させています。まち全体で受ける雨量は年間約6万tですが、うち3分の1強が浸透して雨水貯留槽にためられます。また、ごく一部ですが植栽の灌水にも利用されています」(小松さん)。

雨水の流出を抑制することにより、緑の大地を通した浸透や蒸発散による水循環の健全化にも寄与し、土壌や空気の環境も改善することが見込まれています。

雨水流出の抑制効果に関する図解 街区内、街区間でエネルギーを融通し、大規模災害時に備える

グラングリーン大阪は、災害時に帰宅困難になった人々の一時避難場所として利用されることも想定されていますが、避難者が多く集まればそれだけ大量の水が必要になります。

「水は大量に備蓄されています。しかし長期間ためっぱなしにすると腐敗してしまうので、通常は冷水・温水として空調に利用しています。これは南北共の建物の地下に配置されている地域冷暖房システムで、水の確保が最優先となる災害時にはそこから水が供給されます。帯水層蓄熱で地下水を利用した放熱と吸熱を行っているという話が先ほどありましたが(前編参照)、それと同様の機能を持つシステムを建物内で運用しています。普段は空調に、災害時には非常用水にというわけです」と脇野さん。

BCP(事業継続計画)では、水だけではなく電気も合わせて3日間継続することを定めています。災害時には、民間宅地内の非常用発電機およびコージェネレーションシステムを用いて、公園内の一部施設へ電力融通するシステムを活用することで、街区全体の防災性能を高めています。

自立した、かつ環境負荷の低いエネルギーインフラをこれほど大きな地区で整備できたのも、自然と都市が融合した全く新しいまちづくりを成功させたい、という思いがこもった設備設計思想があったからではないでしょうか。

小型バイオディーゼル発電 排熱利用イメージ グラングリーン大阪の環境技術を今後の発展の礎に

先述のバイオガス発電は、先導的な技術が他の場所や施設で利用されることで発展していく好例になっていました。「ここで導入した先導的技術は、当然ながら発展・普及を想定したもの。すでに運用は始まっているので、データを収集し、分析を行い公開していく考えです。そうすることで技術の価値が認知され、普及が加速することを期待しています」と株式会社日建設計エンジニアリング部門設備設計グループ・アソシエイトの藤井拓郎さんは言います。

「個々の技術はもちろん優れていますが、それ自体はすでにどこかで導入されているものが多いと思います。しかし今回のグラングリーン大阪の場合は、緑を増やすことによるサステナビリティもあれば防災もあり、規模も非常に大きく注目度がかなり高いので、多種多様な環境技術の積極導入はこれからのまちづくりのあり方を提案するものとして意義が大きいでしょう。これも我々の責務だと思います。みんなが憩える公園をつくったり、注目の最新技術を導入したりするだけでは、結局事業者の自己満足に終わってしまうのではないかと私は常々感じています。再現性を追求し、ゼロエネルギー社会への貢献にもつながるプロジェクトにしていくことが重要です」と語るのは三菱地所株式会社関西支店グラングリーン大阪室・室長の神林祐一さん。

さまざまな技術を導入すればそれだけ多種多様なデータがとれます。それらを公開・蓄積していけば、次に別の場所で類似した案件が発生したときに、「何をどこに導入するのがベストか」「どれとどれを組み合わせれば効率が高められるのか」「立地条件や地盤特性が似ているからこの技術ならフィットするのではないか」といったシミュレーションが容易になるはず。

今回導入された設備・技術も、これからのまちづくりや都市開発で活用されることによってより高い効果が期待できます。グラングリーン大阪の設備設計思想は、そうしたスパイラルアップの礎として貢献するに違いありません。

株式会社三菱地所設計関西支店ユニットリーダー/副支店長 脇野剛史さん

株式会社日建設計エンジニアリング部門

設備設計グループ・アソシエイト 藤井拓郎さん

三菱地所株式会社 関西支店グラングリーン大阪室・室長 神林祐一さん

株式会社日建設計 設計グループ・ダイレクター

岡隆裕さん

株式会社日建設計都市デザイングループ

ランドスケープ設計部長 小松良朗さん