-

2025年5月19日【特集 グラングリーン大阪②】中核機能施設「JAM BASE」が目指すもの(後編)

ー“ごちゃごちゃ”施設を拠点に、まちの自発的な成長と大阪・関西への波及を促すー

JAM BASEの施設内は新しい交流をもたらす工夫がいっぱい

(🄫ナカサアンドパートナーズ・提供:グラングリーン大阪開発事業者)大阪駅前で進められてきた新しいまちづくりプロジェクト、うめきた2期の「グラングリーン大阪」。

2024年に一部エリアで先行まちびらきが行われ、25年3月に南館がグランドオープンし、多くの人々でにぎわっています。

本特集では「グラングリーン大阪」の中でも特に、中核機能施設「JAM BASE」、ランドスケープ構想、設備設計思想の3テーマにわたり、各事業をご担当された方々にインタビューし、コンセプトマインドや具体的取り組みについてうかがいました。

今回は中核機能施設「JAM BASE」の後編です。JAM BASEは、いろいろ混ざった“ごちゃごちゃ空間”

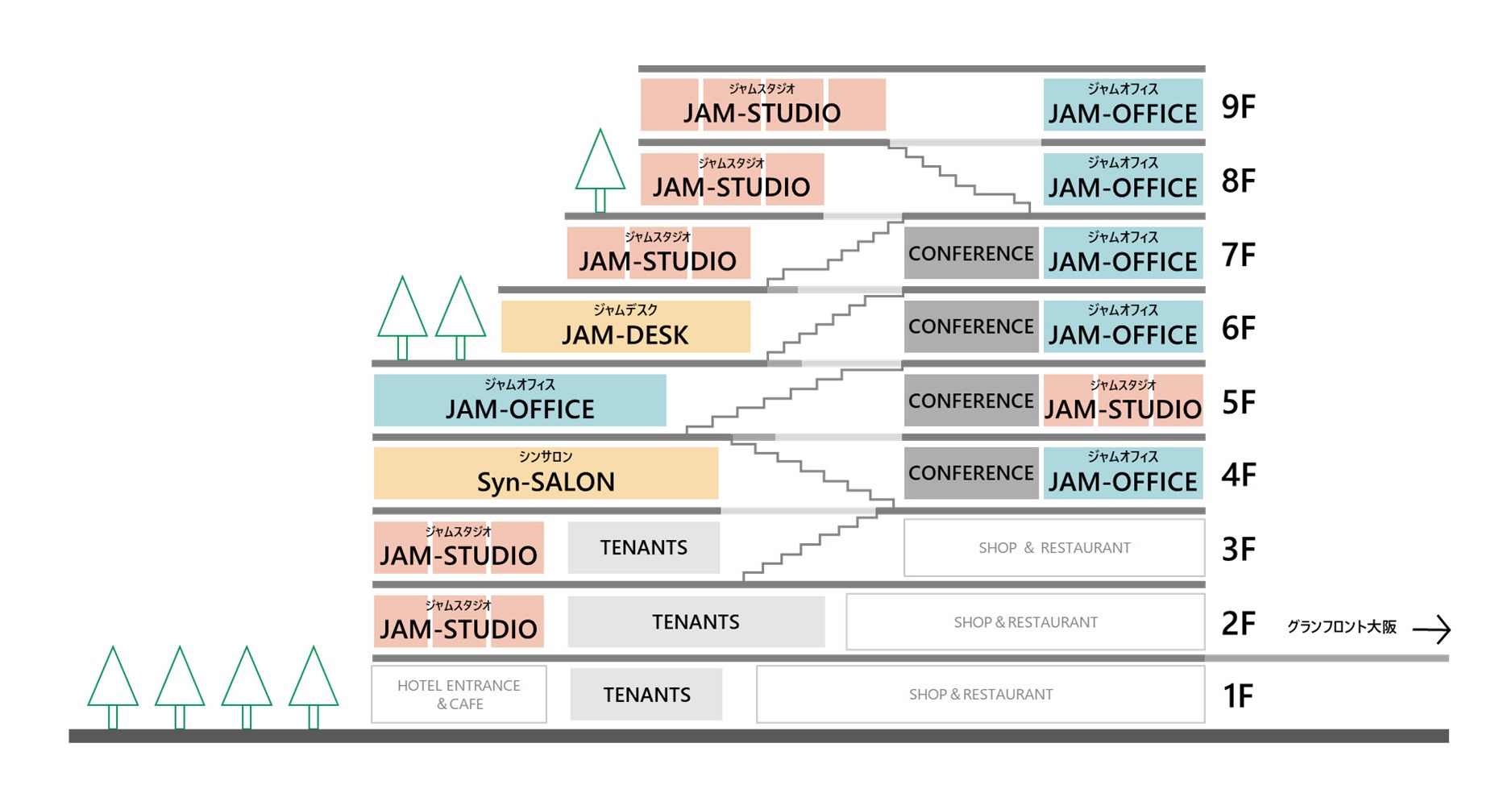

「JAM BASE」の中心的活動拠点となるのがまちの北側(北街区)に建つ「北館」の1階~9階部分です(高層階にはホテルが入居)。ここでは、出会いや交流がイノベーションにつながるという考え方のもと、その機会を誘発するための仕掛けが各所に配置されています。

前編で、メイン拠点ではいろいろな用途や機能が縦積みになっているというお話を伺いました。JAM BASEの設計やデザイン、運営に携わる皆さまは、この施設コンセプトを“ごちゃごちゃ空間”と表現しています。一つのフロアに機能を集約するのではなく、多様な機能をあえて”ごちゃごちゃ”に混ぜ合わす様に演出されています。

オリックス不動産株式会社 投資開発事業本部 大阪営業部 うめきた開発推進室 ヴァイスプレジデントの河津領太さんは、この配置について次のように説明します。

「イノベーションを起こすためには、やはり多様な方々との交わりが重要だろうと考えました。当然そのためのきっかけづくりも必要になってきます。オフィスビルのフロアに一つ二つのテナントのみが入るようなスタイルでは、ビル全体にいろいろな企業があったとしても交流が生まれません。また、低層の土台部分を商業施設専用のフロアにしてしまうと、今度は商業施設に目的のある人しか来ず、上には人が流れません。そこをどうにかして解消しようとたどり着いたのが“ごちゃごちゃ”でした。各階にさまざまな用途、機能を置けば、誰がどんなことをしているか、関心が向きやすくなります」。

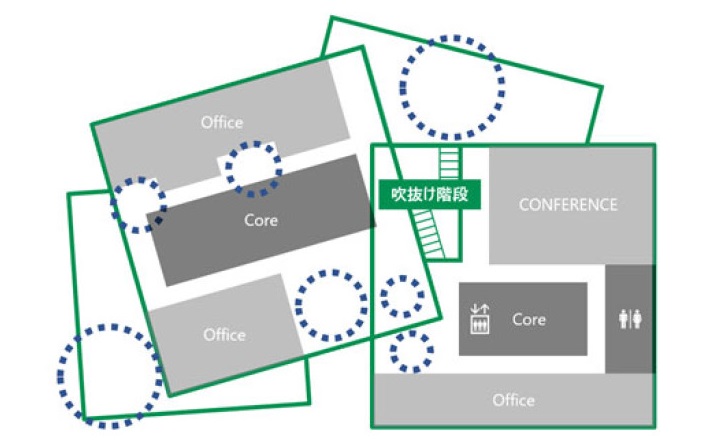

各階にただ“ごちゃごちゃ”に配置されているわけではなく、縦に積まれた各階層を緩やかに接続する吹き抜けを設け、上下階で視線や動線が交差し絡み合うような空間構成を設けることでより接点の創出を促しています。

株式会社日建設計 設計グループ・アソシエイトの山本恭史さんはこう補足します。「吹き抜けは、井戸のように直線的に上下を貫いているのではなく、各階が吹き抜け空間に対して突き出したり少し後退したりと、『ずれ』をあえて設けています。こうすることで上下階同士の人の動きがより身近に感じられるのです」。

ワンフロアに機能を集約せず、“ごちゃごちゃ”に配置

吹き抜けを介して上下階がつながっており、吹き抜け空間の大きさも各階で異なる 建物内部にも余白を設け、出会いや交流を促す

出会いや交流のきっかけは、吹き抜けによる縦空間のつながりと、各階に施されたアクティビティを誘発するための「仕掛け」との相乗効果でもたらされます。

1階~9階の断面イメージからは、各階にレンタルオフィスやコワーキングスペースが設けられ、吹き抜けでつながっていることが分かりますが、併せて平面図を見ると、フロアが大きさと向きの異なる正方形が組み合わさった形をしており、不思議な印象を受けます。これは前編のお話にあった、敷地内に建物をひねって配置することで隙間や余白がつくられているのと同じ考え方。

「建物内部にも余白をつくり、そこにちょっとした仕掛けをつくっています。例えば入居者同士の交流を促す共用キッチンスペース、打合せができるラウンジなどです。あえて賃貸区画を削ってポケットスペースをつくり、事業者同士がミーティングできるようにもしています。こんなふうに内部のいたるところに余白を設けながら、できるだけ入居者の皆さんにオフィスの外に出てきてもらい、出会いや刺激がもたらされる場をつくっています。従来ならそういう余白スペースは、待ち合わせや待機場所として使われるケースが多いのですが、打ち合わせや食事にも使ってもらえるよう、設置する家具などの什器類も考えました」と河津さんは言います。

実際に中を歩いてみると、いろいろな余白や共用スペースを通りながら周回するような動線になっていることが分かります。

「角度をずらして接合した二つのタワーは、各々のセンターコア(エレベーターシャフト)を巡る、歪(いびつ)な8の字状の回遊動線を生み出します。思わぬところに壁が現れて視線を遮るかと思えば、上にも下にも視界が広がる。従来型のワンプレートオフィスに見られる効率重視で計画される通過動線としての廊下ではなく、出会いの場となるような工夫がちりばめられています。」(山本さん)。

視線や動線の交差が新しい交流をもたらす(🄫ナカサアンドパートナーズ・提供:グラングリーン大阪開発事業者)

平面図。角度をつけて余白に「仕掛け」を配置 秩序と無秩序のバランスがつくる空間

“ごちゃごちゃ空間”というコンセプトをどう具体化していったのでしょうか。「“ごちゃごちゃ空間”という言葉は、もともと対外的な説明に使っていた『活動混在型空間』を分かりやすく言い換えたものです。“ごちゃごちゃ”という表現は、大阪というまちやそこで活動する人が長年かけて作り上げた活気や熱気、面白さにつながっていると思っています。そこをいかにして新築の建物でデザインしていくか。本当にごちゃごちゃにしてしまうと、使いづらくイノベーションどころか混乱しか生まれません。そのバランスは丹念に検討しました」と言うのはオリックス不動産株式会社 投資開発事業本部 大阪営業部長の佐々木一洋さん。

河津さんも、「最も重要だったのは、秩序と無秩序のさじ加減。余白がふんだんにあったり動線が交差していたりしながらも、レンタルオフィスはきちんと長方形で納めていますし、ポケットスペースもヒューマンスケールでちょうど居心地のよいサイズにしてあります。そしてフロアごとにデザインテーマを決め、それぞれカラーリングなどで変化をつけつつも、統一感を持たせています」と説明します。

4階は会員制交流スペース、6階はコワーキングスペースという具合に、各フロアでメイン機能を変えて上下階の移動も楽しめるようになっているそうです。目的を異にする人々が訪れ、「ここではイノベーションの創出に携わっている人たちが仕事をしている」「ここにはショールームがある」「このオープンスペースではいろいろな人たちが交流している」、といった営みを間近に見たり混ざり合ったりすることで、よりアクティブな交わりが促進され、イノベーションの芽になっていくのでしょう。

共用キッチンスペースでも交流促進(8階) イノベーションにつながる交流のきっかけづくり

「みどり」と「イノベーション」の融合を目指すグラングリーン大阪で、イノベーション創出をになうJAM BASE。“ごちゃごちゃ空間”というコンセプトも高く評価され施設入居者は順調に増加し、テナント内定率は2024年12月時点で約75%となっています。

「内覧に来られる方々からは、『企業同士の交流やマッチングからイノベーションが生まれる』という部分を大事にしていることが施設に表れている、という評価をいただいています。JAM BASEの謳う思想が施設に生きているから入居を決めたというお客さまも多く、嬉しい限りです」と河津さん。

佐々木さんも、「コンセプトと実際の建物が合っている、という評価は東京の方々からもいただきます。実は海外の方々も、この“ごちゃごちゃ”が大阪の活気のあり方と通底していることをしっかり理解した上で高く評価してくださっています」と言います。

今後、イノベーションの芽となる交流やマッチング、アクティビティのきっかけづくりがますます重要になっていく点について河津さんは、「現在はいくつかのイベントや取り組みを通して、交流のための支援を行っています。例えば定期的に入居企業や会員さんの交流会を開催したり、マッチングを希望して問い合わせをくださる企業に個別でおつなぎしたりしています」とおっしゃいます。

「イノベーションは、創造したなら発信、発表して知ってもらい、フィードバックからまた新たなイノベーションへつなげて循環していかねばなりません。それには一般市民の方々の参画も必要なので、やはりまずはイベントなどでJAM BASEの活動を知ってもらうことから始めるのがよいかと思っています。決して我々から押し付けるのではなく、自発的に動いてもらえるようになるのが理想ですね」(佐々木さん)。

余白を活用したオープンスペースでアイデアが生まれる(🄫ナカサアンドパートナーズ・提供:グラングリーン大阪開発事業者) まち全体が主体的に成長できる土壌をつくる

JAM BASEでは、イノベーション創出を加速させるため、スタートアップを支援しています。JAM BASEから世界に羽ばたくスタートアップを輩出し、大阪・関西の産業活性化につなげようという狙いがここにはあります。スタートアップ支援活動を推進する一般社団法人うめきた未来イノベーション機構(U-FINO)が中心となり、スタートアップを誘致しつつ、ベンチャーキャピタルや大企業などの支援のリソースとつなげて関西全体のスタートアップ・エコシステムの強化を目指そうというわけです。

「入居者や会員さんは、規模の大小や業種を問わず、幅広く募集しています。ここは、どんな多様な人・企業もインクルーシブに受け入れるグラングリーン大阪全体の考え方と同じです。計92部屋のレンタルオフィスが、さまざまな広さ、仕様、機能、デザインでつくられており、個人から企業まで対応できる幅広いプランを提示しているのも、多種多様な方々に使っていただきたいからです。そうすることによって、『何かいろいろな人たちがいてごちゃごちゃと面白そうなことをしているな』と周りからも次第に認知されるようになっていくのではないかと思っています」(河津さん)。

「我々は運営者として、まずハードをつくり、そこからイノベーションを起こしてまち全体の長期的な価値向上につなげていくことが重要だと考えています。街区外の周辺施設でもすでに経済効果が生まれており、今後梅田エリアのみならず、大阪・関西全域にイノベーション施設による価値向上を波及させることにチャレンジします」と佐々木さんは展望を語ります。

目指すのは、主体的にイノベーションが生み出せるようにまち自体が成長していくことです。今は運営者が機会創出をアシストして助走をつけている段階ですが、これからは自発的な土壌育成が不可欠であり、それこそがJAM BASEという施設を提供する運営者の方々にとっての使命であると感じました。