-

2025年5月12日【特集 グラングリーン大阪①】中核機能施設「JAM BASE」が目指すもの(前編)

ーまち全体でイノベーションを起こし、大阪・関西の産業復興へー

JAM BESEメイン拠点が入る北館 大阪駅前で進められてきた新しいまちづくりプロジェクト、うめきた2期の「グラングリーン大阪」。

2024年に一部エリアで先行まちびらきが行われ、25年3月に南館がグランドオープンし、多くの人々でにぎわっています。

本特集では「グラングリーン大阪」の中でも特に、中核機能施設「JAM BASE」、ランドスケープ構想、設備設計思想の3テーマにわたり、各事業をご担当された方々にインタビューし、コンセプトマインドや具体的取り組みについてうかがいました。

6回シリーズの本特集、第1回は中核機能施設「JAM BASE」の前編です。なぜ「みどり」? なぜ「イノベーション」?

世界有数の大規模ターミナル駅前に広がる約9万㎡の敷地のうち、半分の4.5万㎡に緑の空間が計画されているグラングリーン大阪のグランドコンセプトは「『みどり』と『イノベーション』の融合」。これは、豊かな緑の中でヒト・モノ・コトが交流しながらイノベーションを育み、みんなが幸せに暮らせる社会をつくっていこう、という思いが込められたものです。

なぜ「みどり」と「イノベーション」なのでしょうか?「大阪は世界の各都市と比較して緑地面積が少ないんです。だからこそ駅前の一等地に都市と自然の共生を表現することで、市民の方々の幸福度を高めていこうという考えがありました。もう一つ目指したのは大阪・関西に活力を再び取り戻すことです。そのためにはイノベーションを起こし、産業を活性化させていくことが重要だと考えられたわけです」と語るのはオリックス不動産株式会社 投資開発事業本部 大阪営業部長の佐々木一洋さん。これまでの都市開発では、駅前一等地なら大規模な高層ビル建設が中心でしたが、グラングリーン大阪では、そうではなく広大な緑の空間をつくって都市の新しいシンボルとすることで、価値の創出を目指しました。

2024年9月に先行まちびらきが行われ、2025年春から2027年春にかけては施設や公園が順次開業、2027年度に全体まちびらきとなる予定です。2025年4月からの大阪・関西万博開催ともタイミングを合わせながら、この絶好のチャンスを生かしてグラングリーン大阪の目指す姿や取り組みを国際的にもアピールしていきたいとの狙いもあります。イノベーションを起こし、育む施設「JAM BASE」

グラングリーン大阪ではまち全体でイノベーションを育んでいこうという構想があります。いかにイノベーションを生むきっかけをつくるのか、いかにイノベーションを支援していくのか、その部分を担うのが「JAM BASE」です。

この名称は、音楽の即興演奏を表す“Jamming”からきています。グラングリーン大阪で営まれるコラボレーションが、即興演奏のように楽しくエキサイティングなものとなるように、という思いが込められた名前です。

グラングリーン大阪では、事業者JVを中心に一般社団法人うめきたMMO、一般社団法人コ・クリエーションジェネレーター(CCG)、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構(U-FINO)という3つの組織が設立されており、主にイノベーションの部分に携わるのがCCGとU-FINOです。

CCGは事業者JVで構成される「JAM BASE」全体の管理・運営組織。U-FINOは大阪府・市、関西経済連合会、大阪商工会議所、事業者JV による官民一体のイノベーション支援組織であり、JAM BASEを舞台にして、大阪・関西のさらなるイノベーション創出を推進します。

「施設運用などハード面の管理ももちろん大事ですが、いかに3つの運営組織がうまく連携しながら『みどり』と『イノベーション』の融合を実現していくかが最も重要なポイントだと思っています」(佐々木さん)。

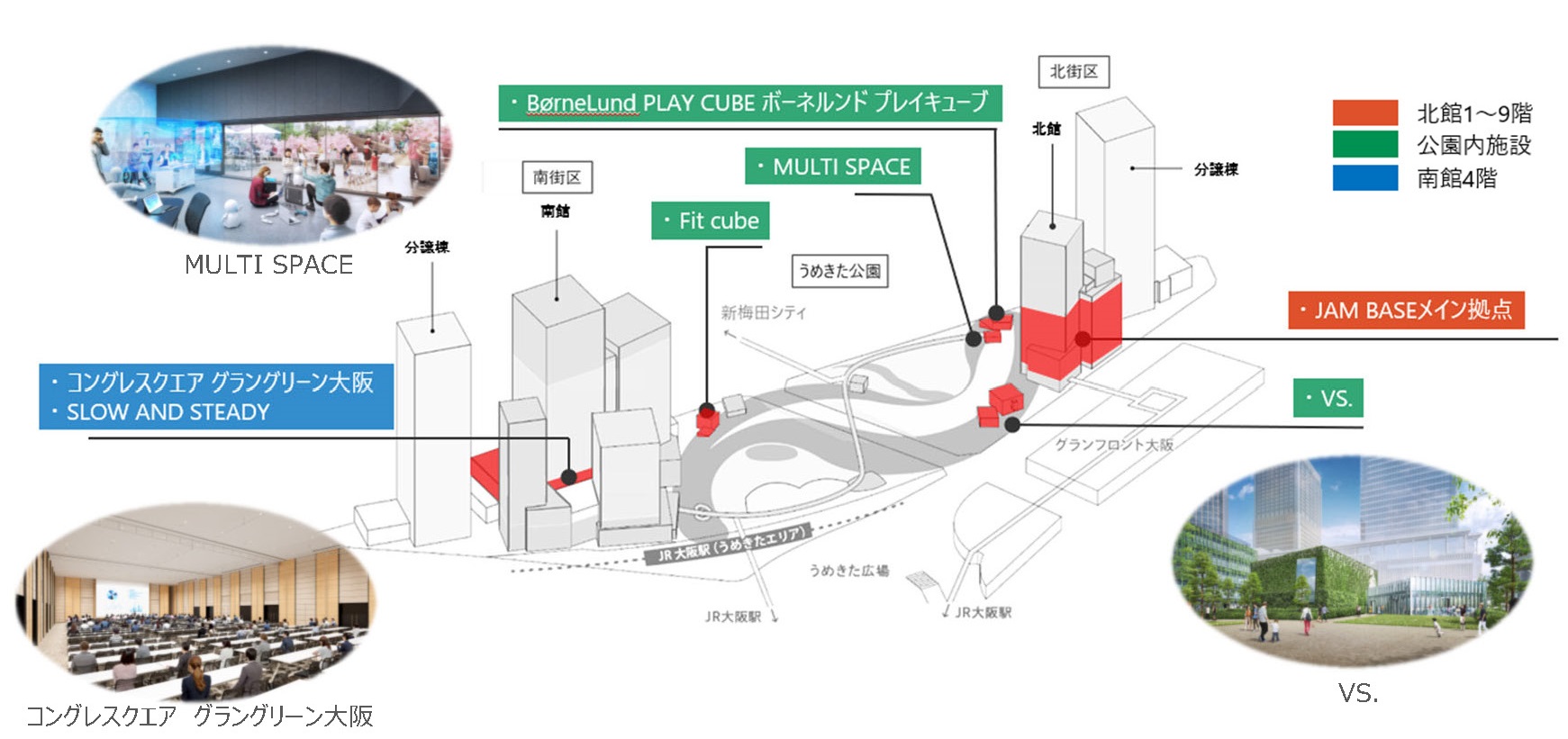

JAM BASEの断面パース イノベーションに資する施設が敷地内に点在

JAM BASE は“中核機能施設”という表現で説明されてはいますが、単純にひとかたまりの施設群を指しているわけではなく、敷地の北側(北街区)と南側(南街区)、そして公園内、あちらこちらに散らばっています。

「北街区に建つ『北館』の低層部(1階~9階)がJAM BASEとしての中心的施設ではありますが、そこを起点にさまざまな場所にイノベーションに資する機能を付加しています。広大なまち全体に施設や機能が点在しているため運営者目線では大変なのですが、まち全体でイノベーションを育むというコンセプトを実現していくためには重要な要素です。公園、オフィス、ホテル、住宅、商業施設など多様な人々が集まる場所に機能を配置することで新しいヒト・モノ・コトに接していただけるように考えました」と佐々木さんは言います。

ビジネス目的ではない一般の来街者が多い公園内には、文化体験施設(VS.)、次世代型体験学習施設(ボーネルンドプレイキューブ)、みどりと健康の融合施設(Fit cube)が配置されています。ここでは一般来街者に新しいテクノロジーを体感していただくと同時に、スタートアップ企業などが新しいテクノロジーを発表して来街者に知っていただく機会も創出しています。

オフィスワーカーが多く訪れ、世界的ブランドのラグジュアリーホテルが建つ南街区ではビジネス色や国際色が色濃く表れていることが分かります。MICE施設(コングレスクエア グラングリーン大阪)ではグランフロント大阪の会議場と併せて大規模な国際会議を開催することも想定されているそうです。また、健康経営を志向する企業が増えていることを踏まえ、健康系の新しい技術やサービスを体験できる施設(SLOW AND STEADY)が配置されています。

JAM BASEのメイン拠点を据えた北館は、まさにイノベーションを起こして新しいものをつくり出していこうとする場所。レンタルオフィス、コワーキングスペース、交流スペース、イベントスペースなどが集積されており、スタートアップやそれを支援するベンチャーキャピタル、大学発の研究プロジェクト、クリエイターなど多様なプレイヤーが集まり、混ざり合うことで新しいアイデアや事業を生み出す拠点になっています。そして、このエリアで生まれたものがまた、公園や南側のオフィスで展開されていくわけです。誰もが、どこからでもアクセスできる

グラングリーン大阪の素晴らしいところは、誰もがどこからでもアクセスできる点。「公園のランドスケープは、全体が一体的な同一コンセプトのもと計画されています。関西最大のターミナル駅に直結したこの場所にふさわしい公園とはどのようなものか、みんなでアイデアを尽くしました。こうしてたどり着いた考え方の一つが、『できるだけ裏表をつくらない』ことでした。みんなの公園なのだから、あらゆる方向から入れるようにすべきだと。実際に見ていただくと、どちらが表でどちらが裏、といった概念で構成されていないことが分かります」(佐々木さん)。

シームレスで自由なアクセスが可能になっている点も、人が出会い混じり合うことで生まれるイノベーションのためには必要な要素であると考えられたのです。

まちの中に点在する建物の形状や配置も非常に特徴的です。正方形のビルを一つのモジュールとし、それらが正対されずに少しずつひねったりずらして重ねたりして配置されています。つまり、正面が固定されていないのです。この意図するところを、佐々木さんは次のように説明くださいました。

「四角の建物群を、角度をひねって置くことで隙間や余白が生まれます。こうしてできた余白の部分にみどりを入れれば、建物と公園の境界が薄くなり、両者がより一体的になじみます。“いつの間にか公園や緑が建物のスペースに入り込んでいる”、ここで過ごす人がそんなふうに感じられるようなまちを可能な限りつくっていこうと考えました」。

7施設を配置し、まち全体でイノベーションを育む。建物群の角度にも注目 角度をつけてビルを配置することで余白ができる

コンセプトの具現化に取り組んだ株式会社日建設計設計グループ・アソシエイトの山本恭史さんが、建物の配置についてより詳しく解説くださいました。

「フロアの形状を正方形としたのにも理由があります。正方形のボリュームを、角度を振りながら寄せて集めることで、正面性を持たない、逆に言えば裏をつくらない建物形状になると考えました。また、JR貨物操車場の名残でもある扇形の敷地形状を生かし、特定の軸(方向性)をもたないランダムな形状としています。大阪駅ビルや梅田スカイビル、グランフロント大阪をはじめとする三方に囲まれた周辺のまち並みとの調和を図り、あらゆる方向から公園へ迎え入れるアプローチを表出しています」。

ビルが、いずれも建物面積を抑えたスレンダーな骨格をしていることも特徴的。低層部に商業施設を基壇のように据え、その上にホテルやオフィスなどを積み上げる形状が多いなか、足元から伸びるスレンダーなグラングリーン大阪のビルはより多くの余白をもたらし、公園からシームレスに「みどり」が浸透していきます。

「ビルとビルの余白や隙間は、緑が入るとともに、人が集まるパブリックな場やアクティビティのフィールドにもなります。グランドコンセプトでは『みどり』を平仮名で表記しているのですが、これは植物としての緑だけでなく、いろいろなパブリックスペースやアクティビティも含めた意味が込められています。」と山本さん。

地形の形状やランドスケープのコンセプトなどさまざまな要因が合わさってスレンダーな建物となったわけですが、その形状がさらにこのまちらしいアイデアにつながっています。

「建物面積の広いグランフロント大阪では、大きなフロアを生かしてナレッジキャピタルなどが配置されていますが、こちらではコンパクトなビル形状を生かし、多様な用途や機能を縦積みして各階で変化に富んだ空間を構築しました。この設計が奏功して、イノベーションの創出につながるような魅力的な空間が実現できるのではないかと思っています」(山本さん)。

では、用途や機能が縦積みになった空間とはどのようなものなのでしょうか? 後編では、北館にあるJAM BASEメイン拠点を例に、施設内部の工夫や今後の展望について紹介します。

今回お話をうかがった皆さま

左から、オリックス不動産株式会社 投資開発事業本部 大阪営業部 うめきた開発推進室 ヴァイスプレジデント 河津領太さん

オリックス不動産株式会社 投資開発事業本部 大阪営業部長 佐々木一洋さん

株式会社日建設計 設計グループ・アソシエイト 山本恭史さん